Nous publions ici un extrait du chapitre « L’horloge climatique » tiré du livre de Christian de Perthuis, « Le tic-tac de l’horloge climatique » à paraître le 15 octobre 2019 chez De Boeck supérieur.

En vidant l’écorce terrestre d’une partie de son stock de carbone fossilisé, les Terriens ont court-circuité le temps géologique. La nature a mis des dizaines de millions d’années à produire les dépôts souterrains de charbon, de pétrole et de gaz à partir de la matière vivante. Pour satisfaire nos appétits énergivores, nous les brûlons massivement en rejetant bien plus de CO2 dans l’atmosphère que ne peuvent en absorber les puits de carbone naturels constitués par la végétation, les sols et les océans. Il en résulte un accroissement du stock de CO2 présent dans l’atmosphère qui agit, via l’effet de serre, comme une « couverture » (pour reprendre l’expression de John Houghton) réchauffant la surface de la Planète.

Une horloge mesure le temps qui passe. Nous abordons ce chapitre en observant les températures d’hier et celles d’aujourd’hui. Les échelles de temps utilisées sont déterminantes. Nous sommes habitués à des fluctuations conséquentes du thermomètre, entre le jour et la nuit, l’été et l’hiver, les beaux jours et les soirées pluvieuses… À long terme, des variations bien moindres de la température marquent les ères géologiques. Les Terriens ont bénéficié d’une ère de stabilité remarquable du climat, l’Holocène, une période interglaciaire amorcée voici environ 11 000 ans. En court-circuitant le temps géologique, ils sont entrés dans l’ère de l’Anthropocène où ce sont leurs comportements qui animent désormais les mouvements de l’horloge climatique.

Pour comprendre la mécanique de cette horloge, il convient de rattacher les flux d’émission au stock des gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui est la variable agissant sur les températures. Ce passage du flux au stock évoque l’horrible problème du robinet et du remplissage de la baignoire qui nous causa tant de tracas sur les bancs du collège. Il est pourtant essentiel pour appréhender correctement le risque climatique. Il nous faudra donc l’examiner plus en détail pour le CO2, les autres gaz à effet de serre et aussi certaines particules non gazeuses qui viennent complexifier l’affaire. Une fois ce passage du flux au stock effectué, nous pouvons examiner les liens entre le montant de nos émissions et le réchauffement global. Les climatologues ont calculé un budget carbone global, représentant le cumul des émissions de CO2 donnant deux chances sur trois de limiter le réchauffement à 2 °C. En 1992, année d’adoption de la Convention-cadre sur le climat au Sommet de la Terre de Rio, les Terriens avaient pratiquement consommé la moitié de ce budget ; au niveau d’émission d’alors, il leur restait une soixantaine d’années avant de l’épuiser. En 2018, plus des trois quarts du budget ont été consommés ; à niveau d’émission inchangé, il sera épuisé en deux décennies. Pour viser un réchauffement moyen de 1,5 °C, son épuisement interviendrait en moins de 10 ans à émissions inchangées !

Si l’accélération de l’horloge climatique ne fait aucun doute, le chiffre indiqué par l’aiguille est soumis à de nombreuses incertitudes. Les liens entre les émissions des Terriens et les mouvements du thermomètre sont loin d’être linéaires du fait des multiples rétroactions qui peuvent amplifier ou amortir le réchauffement initialement provoqué par l’accroissement du stock de CO2. Ces incertitudes peuvent agir dans les deux sens. Leur prise en compte devrait renforcer la détermination de nos sociétés à agir promptement face aux risques générés par le réchauffement global, nous répètent les climatologues.

Surtout pour ceux d’entre nous vivant sous des climats continentaux, nous sommes habitués à des écarts de température très conséquents : 30 °C entre les mois de juillet et de décembre à Montréal ; 12 °C entre le jour et la nuit à Moscou au mois de septembre ; 5 °C entre l’heure de la pause-café que vient de prendre l’auteur de ces lignes et celle de son lever matinal (Neuilly-Plaisance, région parisienne, le 6 septembre 2018). Nos modes de vie ont permis à nos organismes de s’adapter sans difficulté à de tels écarts que nous ne ressentons absolument pas comme des anomalies.

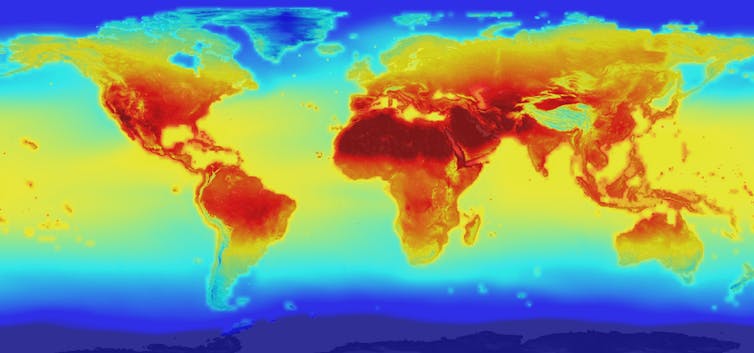

En comparaison, le réchauffement moyen de la planète pourrait sembler anodin. Dans son cinquième rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime à 0,85 °C la hausse de la température moyenne à la surface du globe entre 1880 et 2012. Depuis 2012, le réchauffement observé s’est accéléré. Pour l’année 2017, le rapport de l’Organisation météorologique mondiale estimait à 1,1 °C le réchauffement moyen relativement à l’âge préindustriel, deuxième année la plus chaude jamais observée après… 2016 (+ 1,2 °C). Regardons ce qui se cache derrière de telles variations.

Les oscillations de long terme de la température moyenne à la surface de la planète sont de bien moindre ampleur que celles de notre quotidien. Les paléoclimatologues sont parvenus à les reconstituer depuis quelques centaines de milliers d’années. Des variations de l’ordre de 4 à 7 °C ont provoqué des cycles de glaciation-déglaciation modifiant radicalement le visage de la Terre. Au dernier pic de glaciation, il y a 20 000 ans, la température moyenne n’était inférieure que d’environ 5 °C à celle observée au XXe siècle. Les glaciers des Alpes descendaient jusqu’à Lyon. D’immenses calottes glaciaires recouvrant le Groenland, l’Amérique du Nord et la Sibérie bloquaient l’écoulement de l’eau vers la mer. La Manche était à sec et l’Angleterre rattachée au continent européen. Il fallait parcourir plusieurs dizaines de kilomètres depuis la pointe du Raz pour atteindre la côte atlantique.

Nous avons quitté cette dernière époque glaciaire qui durait depuis 110 000 ans pour entrer dans une période plus chaude qui démarra il y a un peu plus de 10 000 ans : l’Holocène. Comme lors des cycles précédents, ce sont les modifications intervenues dans le tracé de l’orbite de la Terre autour du Soleil qui ont provoqué ce réchauffement. Ce tracé conditionne en effet la distribution des rayons solaires atteignant notre Planète et, par voie de conséquence, l’énergie qu’elle absorbe. Milutin Milankovitch démontra que ces déplacements orbitaux ont constitué le facteur déclencheur de ces cycles longs de glaciation-déglaciation tout au long de l’ère quaternaire.

Ce réchauffement de 5 °C s’est étalé sur plusieurs milliers d’années. Il n’a pas été régulier. Le géophysicien Wallace Smith Broecker, l’un des premiers à avoir alerté sur les risques du réchauffement climatique, a montré la brutalité de certains à-coups climatiques déclenchés par des modifications brusques des courants océaniques. Mais pour changer de période géologique, il a fallu un réchauffement s’étalant sur plusieurs milliers d’années, dix fois plus lent que celui observé au XXe siècle.

L’époque de l’Holocène présente une stabilité remarquable du climat dont a bénéficié notre espèce pour étendre son empreinte sur la plus grande partie de la planète. Cette stabilité n’exclut pas des changements régionaux plus ou moins marqués. Comme en témoignent nombre de peintures rupestres, le Sahara a été, il y a quelques milliers d’années, un pays luxuriant. Plus proche de nous, une période plus chaude, qualifiée d’« optimum médiéval », a adouci les conditions de vie en Europe septentrionale. Un « petit âge glaciaire » lui succéda, du milieu du XIVe siècle jusqu’à la fin de l’ère préindustrielle, documenté avec beaucoup de précisions par Emmanuel Le Roy Ladurie. La baisse des températures moyennes a été alors de l’ordre de 1 °C en France, et probablement nettement plus aux Pays-Bas.

Nous devons à ce petit âge glaciaire les splendides toiles de Brueghel, avec leurs myriades de patineurs sur les fleuves gelés, sur fond de paysages figés dans le givre. Dans sa fameuse toile Paysage d’hiver avec patineurs et trappe à oiseaux, on distingue un trébuchet, un piège de bois sous lequel les oiseaux picorent gaillardement. Une corde le rattache à une maison pour faire basculer la planche. Le piège sera fatal. N’est-ce pas la présence de la mort que le maître a voulu ainsi symboliser sur sa toile ? Durant toute cette période, le froid est synonyme de pertes de récolte, de disettes, de mortalité accrue. Les hommes appellent de leurs vœux un réchauffement pour amoindrir la dureté de l’existence.

Parmi eux, un certain Svante Arrhenius (1859-1927) effectue ses travaux de chimiste qui lui vaudront le prix Nobel en 1904. Il officie à l’Académie royale de Stockholm, une ville où le thermomètre est en dessous de zéro une bonne partie de l’année. Reprenant les travaux du Français Fourrier et du Britannique Tyndall sur l’effet de serre, Arrhenius calcule en 1896 l’impact d’un doublement de la concentration atmosphérique de CO2 sur la température moyenne à la surface du globe. Impact qu’il chiffre à 5-6 °C. À l’époque, on pensait qu’un tel doublement interviendrait au terme de plusieurs milliers d’années, bien trop tardivement pour alléger les souffrances des hommes imposées par la rudesse du climat.

Nul ne pouvait prévoir la formidable accélération de l’horloge climatique qui était en train de se produire. En allant rechercher l’énergie concentrée dans des matières autrefois vivantes que la nature a mis des centaines de millions d’années à fossiliser, les Terriens avaient déjà commencé à court-circuiter le temps géologique. Ils quittaient l’intermède de stabilité climatique que constitua l’Holocène, pour nous précipiter dans celle de l’Anthropocène. Une ère que le chimiste Crutzen, le père de la formule, fait démarrer en 1800. Dans l’Anthropocène, c’est le comportement des hommes qui est devenu, via leurs rejets de CO2 dans l’atmosphère, la variable principale gouvernant les changements de la température.![]()

Christian de Perthuis, Professeur d’économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.